이통사 굶은 2주, 판매점은 '아사' 직전

아시아경제 김영식 입력2014.03.27 13:42 수정2014.03.27 15:53기사 내용

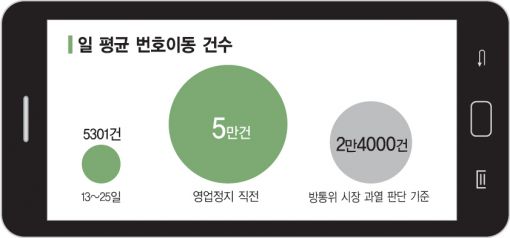

하루평균 번호이동 건수 5만건서 5000건으로 '뚝'

유통협·제조사·이통사, 피해보상안 합의도 불발

[아시아경제 김영식 기자, 권용민 기자] 이동통신 3사의 장기 영업정지로 휴대폰 유통시장이 전례 없는 '냉각기'로 접어들었다. 생계 위기에 처한 대리점·판매점들은 피해 대책을 마련해줄 것을 호소하고 나섰으나, 영업정지가 시행된 지 2주가 지나서도 구제방안은 전혀 진척이 없어 소상인들의 시름이 깊어지고 있다.

27일 업계에 따르면 영업정지 이후인 13일부터 25일까지 이동통신시장의 일일 번호이동 건수는 평균 5301건을 기록하는 데 그쳤다. 영업정지 직전 하루 5만건 안팎까지 기록했던 수치가 방송통신위원회의 시장과열 판단 기준선인 일 2만4000건의 22% 수준까지 급감한 것이다. 위기가 현실화된 가운데 일선 유통망은 하루 개통 건수가 한 자릿수로 떨어지면서 거의 '패닉' 상태다. 한 판매점 관계자는 "몸만 매장에 나와 있지 사실상 무급휴가나 마찬가지"라며 "손님이 가끔 한 명씩 들어와도 보조금만 물어보고 나가지 팔 수 없는 상황"이라고 토로했다.

정부는 이통사로 하여금 영업정지 기간 중에도 중소 제조업체 단말기를 선구매하고, 대리점·판매점의 피해를 최소화하기 위해 단말채권 상환기간 연장 등의 금융지원, 단기 운영자금과 매장 운영비용 일부 지원, 수익 보전방안 등도 강구하겠다고 밝혔으나 실효성에 대해서는 의문스럽다는 목소리가 높다. 게다가 대리점보다 더 영세한 판매점들에 대해서는 지원 대상에서조차 소외돼 있는 상황이다.

지난 24일에는 대리점·판매점 종사자 연합체인 전국이동통신유통협회와 삼성·LG·팬택 등 휴대폰 제조업체 3사, SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 이동통신3사가 미래부에 모여 소상공인들의 실질적인 피해 보상안을 논의했지만 입장차를 좁히지 못하고 빈손으로 끝났다. 박대학 협회 부회장은 "판매점은 반드시 안고 가야 한다"면서 "(지원금을) 판매점단에도 포함시켜 달라고 요청하고 있다"고 전했다. 이종천 협회 이사는 "상생 차원에서 판매점들에 대한 손실도 보전해줄 것을 요구했으나 통신사들은 대리점처럼 직접적 거래관계가 없어 난색을 표했다"면서 사실상 이날 논의가 진전을 이루지 못했다고 전했다. 그는 "업체들이 수입이 끊긴 상황에서 당장 3월 말에 있는 법인세 신고·납부, 이후 소득세와 부가세 납부 등이 다가오기에 단기자금이나 금융지원 등이 시급한 상황이지만, 이통사들이 구체적이고 실효성 있는 대책을 제시하지 않고 있다"고 말했다.

이 자리에서는 피해보상 방안을 논의하기 위한 운영위원회(TF)를 설치하자는 요구도 제기됐지만 역시 합의에 이르지 못했다. 판매점들을 돕기 위해 기기변경에 대한 수수료를 올려 주는 방안도 내놨지만 실효성은 없을 것이라는 게 업계의 의견이다. 영업정지 기간 동안 단말기를 구매한 지 24개월이 지났거나 분실·파손의 경우에는 새 스마트폰을 살 수 있다고는 하지만 절대적인 수요 자체가 줄어든 상황에서 사실상 의미가 없기 때문이다.

각 업계는 조만간 다시 모여 회의를 개최해 TF에 관한 협의를 이어나가기로 했지만 날짜조차 확정하지 못했다. 한 이통사 관계자는 "조만간 대책을 내놓기 위해 관련 법률을 검토하는 등 내부적으로 준비 중"이라고 답했다.