통신환경 반영 못해… `데이터 중심` 새판짜야

미래부, 2014·2015 통신상호접속료 차등 유지

LTE시대 맞는 미래지향 새 접속료 체계 미흡

KT "유선분야 투자도 보상 받을 공정룰 필요"

|

상호접속료는 이동통신사 전체 매출의 8~10%가 걸린 중요한 시장이다. 이를 활용, 선발사업자의 이익을 줄여 후발사업자가 경쟁력을 갖출 때까지 지원하는 것이 '유효경쟁'의 핵심이기도 하다. 데이터 위주로 통신 시장 패러다임이 변화하는 것을 계기로, 과거 이통시장 초기 1위사업자에 이익을 몰아준 오류를 반성하고 공정경쟁을 지원할 새로운 체계 마련을 서둘러야 한다는 지적이다.

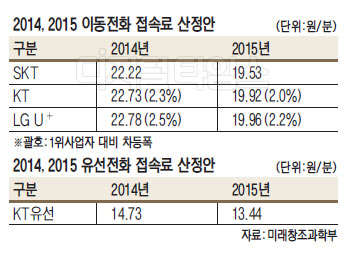

21일 미래창조과학부가 발표한 2014, 2015년 음성 상호접속료 기준 개정안에 따르면 2014년 상호접속료 규모가 1조9000억원대를 기록, 최초로 2조원을 밑도는 규모로 감소했다. 1위와 3위사업자간 접속료 차등 폭 역시 2014년 2.5%로, 최초로 3%를 밑돌았다.

정부의 음성 위주 상호접속료 정책은 변화하는 통신시장 환경을 반영하지 못하며 규모를 줄여가고 있다. 미래부에 따르면 초고속 데이터를 특징으로 한 LTE 가입자수는 지난 10월 현재 3492만명으로 전체 이동통신가입자의 70%에 육박한다. 정부와 업계에 따르면 LTE에서는 음성 대 데이터의 트래픽 비중이 1 대 9에 달할 만큼 데이터 비중이 압도적으로 높다. 3G의 경우에도 4.5 대 5.5 정도로 데이터 비중이 높다.

그럼에도 현행 접속료 체계는 음성트래픽 위주로 짜여져 있다. 음성상호접속료 시장은 갈수록 줄고 있으나 연간 2조원대로 전체 이통시장 매출의 8%를 차지한다. 반면, 유·무선을 포함한 인터넷 데이터접속료 시장은 1000억원 규모에 불과하다. LTE 데이터에 관한 접속체계는 미래부가 지난 7월부터 논의를 시작했을 뿐이다. 접속료는 이통사들이 네트워크 연결을 위해 서로의 설비를 이용하는 대가 인데, 무선 LTE 데이터는 사실상 서로 공짜로 사용해온 셈이다. 또 현재 접속료 체계는 KT, SK브로드밴드, LG유플러스 등 기간통신사업자가 1계위, 케이블TV 사업자(SO) 들을 2계외로 구분해, 계위별로 차등해 계산하는 체계로 뭉뚱그려져 있다. 사업자간 얼마만큼 데이터를 주고받는지 명확한 체계도 갖춰져 있지 않다.

관련해 미래부는 오는 2016년까지 유·무선망사업자 분류 등을 세분화하고 트래픽 위주로 정산하는 새로운 체계를 만들어간다는 계획을 지난 7월 제시했다. 업계는 시장변화에 맞춰 접속료체계의 틀을 새롭게 짜야 한다고 지적한다. 제대로 된 시장 예측 없이 주먹구구식으로 통신판의 경쟁을 제한했던 오류를 반성하고, 죽어가는 유선 시장을 살릴 수 있는 방향이 돼야 한다는 것이다.

정부는 지난 1994년 공기업이던 구 KMT(011)가 SK그룹에 넘어갔음에도 불구하고 5년간 유·무선 접속료 비율을 20%대 80%구조를 유지, 빈축을 샀다. 지난 98년 30%대 70%으로 수정했지만 불공정논란은 계속됐다. 접속료는 사업자의 중요한 수익구조다. 당시 접속료 규모는 7조5000억이었으며, 20%대 80%의 배분비율을 30%대 70%으로 손질하자 SKT의 접속료배분이 3600억이 줄어들 정도다.

논란이 일자 2004년 접속율을 낮춰 접속료규모를 2조3000억 수준으로 줄이고, 통신원가와 통화량을 산정기준으로 삼은 '장기증분원가' 방식을 도입했다. 그러나 ' 장기증분방식' 도입시기에 대한 논란이 계속됐다.

KT는 "불합리한 접속료 체계로 유선전화 분야에서 적자를 면치 못하고 있다"고 주장하고 있다. 유선 분야 투자에 대해서도 보상을 받을 공정한 룰이 적용돼야 한다는 것이다. 미래부 관계자 "세계에서 처음으로 데이터 위주로 새로운 체계를 마련하고 있지만 어려운 점이 많다"고 말했다.

박지성기자 jspark@dt.co.kr