무자비한 ‘퇴출 프로그램’에 법원서도 ‘부당성’ 인정

▶◀ KT 비극의 행렬 (상) 그들은 왜

KT, 2006년 ‘시플레이어’ 도입 부진 인력에 지속적 부당대우

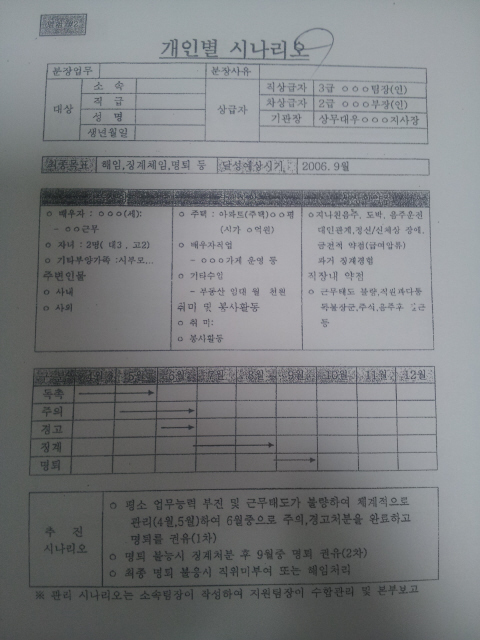

퇴사 유도 ‘개인별 시나리오’까지

직원들 우울증·스트레스 시달려 63%가 “자살충동 경험 있다”

케이티(KT) 충북지역에서 근무하는 한아무개(53·여)씨는 국기게양대에 원숭이처럼 매달려야 했던 날을 기억한다. 부서 남성 직원 20~30명이 올려다보는 앞이었다. 케이티는 1981년부터 114콜센터에서 근무해 온 한씨에게 2006년 갑자기 전화 등 개통 업무를 맡겼다. 줄곧 앉아서 근무해 온 중년 여성에게 전봇대를 타야 하는 개통 업무를 맡긴 것은 ‘회사를 그만두라’는 압력이었다. 케이티는 한씨에게 ‘전봇대를 잘 타나 보자’며 회사 안 국기게양대에 오르게 했다. 그는 모멸감을 견뎌냈지만, 결국 2008년 ‘조직 질서 문란’ 등의 이유로 파면됐다. 케이티의 인력 퇴출 프로그램은 이토록 잔혹했다.

법은 한씨의 손을 들어줬다. 2009년 중앙노동위원회는 “케이티의 직권남용”이라며 부당해고 판정을 내렸고, 청주지법은 한씨가 케이티를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 항소심에서 ‘케이티가 1000만원을 배상하라’고 지난 1월 판결했다. 재판부는 “케이티가 각 지역본부·지사에 지시해 공통 기준에 따라 부진 인력 관리 계획을 마련해 시행하게 한 것으로 추인된다. 부당한 부진 인력 퇴출 프로그램이 시행돼 근로자가 육체적·정신적으로 상당한 스트레스를 겪었을 것으로 보인다”고 판시했다. 케이티는 판결 뒤 상고했지만 대법원은 4월 이를 기각했다. 한씨는 2009년 복직해 더는 전봇대를 타지 않게 됐지만, 집 근처였던 원 근무지에서 100㎞ 떨어진 지사로 발령받아 힘겹게 출퇴근하고 있다.

케이티 새노조와 케이티 노동인권센터 등은 이처럼 무리한 인력 퇴출 프로그램이 직원들을 자살과 죽음으로 내몰고 있다고 주장한다. 케이티가 2006년부터 ‘시플레이어’(C-player) 프로그램을 가동하면서 성과가 낮거나 회사 쪽 입맛에 맞지 않는 이들을 분류해 관리했고, 이 프로그램의 대상자가 된 이들을 기존 업무와 관련 없는 자리에 배치하거나 부당한 대우를 지속해 회사 밖으로 내쫓으려 했다는 것이다. 시플레이어는 근무평정이 가장 낮은 직원들을 가리키는 경영 분야의 용어다.

|

|

케이티 새노조와 케이티 노동인권센터 등은 무리한 인력 퇴출 프로그램이 직원들을 자살과 죽음으로 내몰고 있다고 주장하고 있다. 사진은 케이티가 2006년부터 가동해온 ‘시플레이어’(C-player) 프로그램 관련 문건. |

케이티 직원들의 몸과 마음에는 빨간불이 켜져 있다. 2011년 녹색병원 노동환경건강연구소가 진행한 ‘케이티 및 케이티 자회사 종사자 정신건강 실태조사’를 보면, 2007년부터 2011년 7월까지 사망한 케이티 직원 74명 가운데 31명이 순환기계통 질환으로 숨졌다. 전문가들은, 심장이나 뇌혈관 질환 등 순환기계통 질병은 업무상 스트레스로 일어날 개연성이 크다고 보고 있다.

우울증과 스트레스에 시달리는 비율도 높았다. 당시 연구소가 케이티 직원들을 대상으로 벌인 설문조사 결과를 보면, 응답자의 63.1%가 자살 충동을 경험했다고 밝혔다. 우울증상에 대한 조사 결과, 응답자 10명 가운데 7명 이상(75.3%)이 심리상담이 필요한 것으로 나타났다. 감정노동을 하면서 비교적 스트레스를 많이 받는 직종으로 알려진 대형마트·백화점·호텔 노동자 등 1495명(전국민간서비스산업노동조합연맹 조합원)을 대상으로 조사한 결과(2010년)에서 응답자의 26.6%가 심리 치료가 필요한 것으로 나온 것과 비교된다. 케이티 직원들 설문조사는 2만5000여명을 대상으로 진행됐으나 참가자는 84명으로 무척 저조했다. 케이티 새노조 관계자는 “퇴출 압박 때문에 많은 조합원들이 답변을 꺼렸다”고 말했다.

회사 쪽은 “(당시 조사는) 84명을 대상으로 한 조사로 신뢰성이 떨어진다”고 반박했다. 부진 인력 퇴출 프로그램에 대해서는 “공식적으로 회사 차원에서 프로그램을 만들어 가동하지 않았다”고 밝혔다. 한씨 재판에서 증거로 제출된 관련 문건도 일부 지사에서 작성했던 것으로, 본사 차원의 정책과는 관련이 없다고 주장했다. 케이티 관계자는 “성과가 낮거나 영업실적이 좋지 않은 직원들의 업무 성과를 높이기 위해 명단을 검토한 적은 있지만 이들 역시 상당수는 다음해 인사평가 등급이 올라가고 회사도 떠나지 않았다”고 말했다.

김효진 박승헌 기자 july@hani.co.kr