명퇴 → 지점 축소 → 감원 → 명퇴 … 은행들 '맨땅에 구조조정'

[중앙일보] 입력 2015.01.13 00:01

10만 명당 지점 수 미국 절반인데

과점 해소, 해외 진출 등 개선 없이

점포·인력 수만 줄이는 비효율성

"업무 재배치로 생산성 이끌어내야"

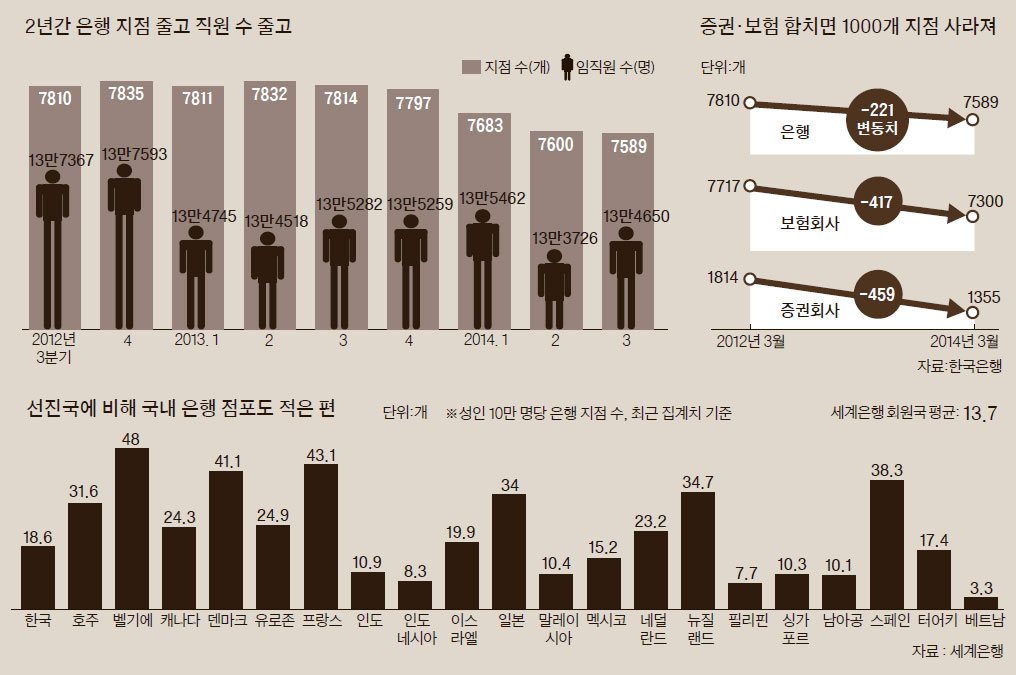

은행권의 새해가 구조조정으로 시작되고 있다. 지난해 본격화한 풍랑이 더 거세질 전망이다.

신한은행은 다음달까지 5개 점포를 통폐합해 줄이기로 했다. 이 은행의 점포는 900개에서 895개로 줄어든다. 606개 점포를 갖고 있는 하나은행도 4개를 신설하고 9개를 폐쇄해 5개를 줄일 계획이다.

이순우 전 행장 임기 내내 점포를 늘려왔던 우리은행도 방향을 전환했다. 올해는 20여 개 점포를 통폐합하고 15개 정도를 신설해 전체 숫자를 소폭 줄일 예정이다. 우리은행은 통폐합 현장실험도 준비하고 있다. 서울시내 10여 개 점포를 대상으로 ▶지점 통폐합 ▶지점당 인원 및 사무실 규모 축소 ▶기업·개인금융 창구 통합 등 유형별로 나눠 시범 운영을 하는 방안을 검토중이다. 우리은행 관계자는 “지점별 수익성이 떨어진다고 해서 무조건 통폐합하는 게 능사는 아니다. 여러 유형을 실험해 본 뒤 효율성이 가장 높다고 판단되는 유형을 전국 점포로 확대해 운영할 예정”이라고 설명했다. 우리은행은 지난해 29개 지점을 신설하고, 25개를 줄여 993개를 갖고 있다.

기업은행은 이달 중 지점 2개를 없애 지점 수를 639개로 줄인다. 국민은행은 윤종규 KB금융지주 회장 취임에 맞춰 지난해 말 출·폐점 계획을 내놨다. 36개 점포를 18개로 통폐합해 1162개인 지점수를 올해 안에 1144개로 조정하는 내용이다. 농협은행도 올해 은행·증권 복합점포를 늘려 사실상 지점을 축소하는 효과를 노리고 있다. 하나은행과의 통합을 앞두고 있는 외환은행은 지점을 올해 얼마나 늘리고 줄일지 계획을 잡지 않았다.

지점 축소는 임직원 구조조정으로 이어질 수밖에 없다. 연말 연초부터 ‘명예·희망퇴직을 통한 인력 구조조정→지점 축소→필요 인원 감소→다시 인력 구조조정’이라는 악순환이 시작됐다. 한국금융연구원 김영도 연구위원은 현재와 같은 방식의 지점·인원 구조조정은 오히려 국내 금융산업의 경쟁력을 후퇴시킬 수 있다고 지적한다. “은행 인력 구조가 한창 일을 할 중간층, 젊은층 비중이 주는 역피라미드형으로 변하고 있다. 업무 재배치나 재교육을 통해 현 인력을 최대한 활용하고 생산성과 이익을 끌어내는 방법으로 구조조정을 해야지, 효율화 없는 인력 감축은 부작용만 크다”고 말했다.

국내 은행의 지점 수는 주요국과 비교해 많은 편은 아니다. 세계은행(WB) 최신 통계에 따르면 한국 상업은행(commercial bank)의 성인 인구 10만 명당 지점 개수는 18.6개다. 세계 평균(13.7개)보다 많지만 대부분 선진국의 은행 지점 수엔 한참 못미친다. 프랑스(43.1개), 미국(35.7개), 일본(34개), 호주(31.6개), 영국(25.5개), 네덜란드(23.2개) 아래다. 한국과 은행 지점 수가 비슷한 곳은 독일(17.6개)과 칠레(17.6개), 터키(17.4개) 정도다. 국내 은행의 수익성과 효율성이 떨어지는 이유가 점포 수 때문만은 아니라는 방증이다. 금융 전문가들은 다른 원인을 꼽는다. 은행산업이 대여섯 개 대형은행을 중심으로 과점화 돼 있는데다 지역·업종 특성을 살린 은행이 국내에선 크게 발전하지 못했다. 예대 마진을 뺀 안정적인 수익원을 확보하고 해외에 진출하는 일도 발걸음이 늦다. 모바일·인터넷 뱅킹 확산으로 창구 고객은 주는데 지점에서 제공할 수 있는 특화 서비스 개발은 미진한 상태다.

금융위원장을 지낸 전광우 연세대 석좌교수는 “은행을 중심으로 한 금융산업이 인적 구조조정을 최소화 하거나 오히려 인력을 늘릴 수 있는 경쟁력을 갖추지 못했기 때문”이라며 “가계대출로 대표되는 소매금융 중심의 영업, 5~6%로 턱없이 낮은 해외 수익 비중, 기술(ICT)과 은행 융합을 선제적으로 준비하지 못한데 따른 구조적 한계를 주요 원인으로 꼽을 수 있다”고 말했다. 그러면서 “전반적인 규제 환경을 다시 점검·개선해야 한다. 지금이 금융의 역동성을 회복할 수 있는 마지막 기회”라고 강조했다.