지난해 봄 서울시내 한 백화점의 면세점에서 매장관리자로 일하던 40대 초반의 박인자(가명)씨는 한 손님과 갈등을 겪었다. 손님이 화장품을 샀다가 다시 취소하는 일을 반복하는 과정에서 재구매가 여의치 않게 되자 반말과 욕설을 하고 판매대 광고판을 발로 걷어차 집기가 깨지기도 했다. 그 손님은 며칠 동안 계속 매장을 찾거나 전화를 건 뒤 박씨를 찾아 항의했는데, 상급자는 박씨한테 해당 손님 응대를 계속하게 했다. 급기야 박씨는 다른 사람을 만나면 극심한 불안을 느끼는 등 공황장애를 겪었다. 근로복지공단은 ‘업무상 스트레스로 인한 일시적 불안장애’라는 의사의 소견서를 바탕으로 박씨가 신청한 산업재해(산재)를 인정하고 두 달짜리 요양을 승인했다.

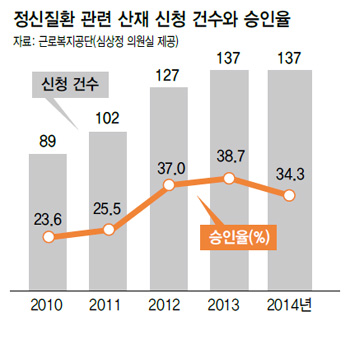

박씨처럼 일하는 과정에서 감정노동에 시달리거나 폭언·스트레스로 생긴 우울증, 공황장애 등 정신질환을 산재로 인정하는 비율이 최근 크게 느는 것으로 나타났다. 심상정 정의당 의원이 근로복지공단에서 받아 22일 공개한 ‘정신질환 산재 신청 및 판정 건수’ 자료를 보면, 각종 정신질환을 이유로 산재를 신청한 노동자는 2010년 89명에서 지난해 137명으로 늘었고, 이를 인정받는 비율도 23.6%(21명)에서 34.3%(47명)으로 증가했다.(표 참조)

산업구조의 고도화에 따라 서비스업의 비중이 점차 높아지는 추세와 관련해, 신체적 피해뿐만 아니라 정신질환도 일하는 과정에서 생긴 것일 수 있다는 인식이 확산된 데 따른 변화다. 최근엔 직장내 성희롱 피해자나 손님의 폭언·폭행 피해를 입은 노동자에 대한 사용자의 부적절한 대처로 인한 우울증 발병 등도 산재로 인정받는 추세다.

하지만 외국에 비하면 정신질환을 이유로 산재를 신청하거나 인정받는 이가 여전히 소수에 그친다는 게 전문가들의 지적이다. 노동환경과 건강 관련 사회단체인 ‘일과 건강’의 한인임 사무처장은 “일본은 우리나라보다 노동자 수는 2배 많은데, 정신질환 관련 산재 신청 건수는 25배에 이른다”며 “노동자가 일 때문에 우울하거나 불안한데도 산재인지 잘 모르거나 정신과적 문제는 감추려고 하는 한국 사회 특성도 작용하는 것으로 보인다”고 짚었다.